佐野先生は、学部時代は人工知能、さらに難解そうな論理数学を学んでいたが、大学院になってセンサーなどを使った応用研究のユビキタス、ウェアラブル・コンピュータに変更したという。若くしてコンピュータ・サイエンスの基礎から応用まで幅広く手がけることになった経緯を伺った。

佐野先生は、学部時代は人工知能、さらに難解そうな論理数学を学んでいたが、大学院になってセンサーなどを使った応用研究のユビキタス、ウェアラブル・コンピュータに変更したという。若くしてコンピュータ・サイエンスの基礎から応用まで幅広く手がけることになった経緯を伺った。

――いきなりで失礼ですが、大変お若く見えますが年齢は30代ですか?

「2020年でちょうど40歳になりました。童顔というのかKITに来た頃は職員の方に学生と間違われて、そのような対応をされました(笑)。今はだいぶ、顔が知られてきて教員として認知されるようになりました」

――先生は地元石川県の小松高校から神戸大学に進まれました。あまり聞かないケースですね?

「小松高校からだと、進学する大学は金沢、関西、東京方面と3分されます。関西は決して珍しくありませんが、神戸大は学年で1人か2人なので珍しいかも。いろいろな経緯で神戸大に進学することになりました。元々、横浜とか神戸とか大都市の横にある港町が好きだったので、良い所そうだと」

――高校の頃からコンピュータ関連を目指していたのですか?

「学部は電気電子工学科でしたので、あまり情報関連へ行こうとは思っていなかったですね。大きな声では言えないのですが(笑)、高校から学部2年ぐらいまではヒマがあればゲームをしていたゲーム少年だったと思います。ロールプレイングとか野球系ですね。小学生時代にファミコンが家にあったので、それがゲームにはまっていったきっかけです」

――となるとパソコンに触ったのはもっと後になりますね。

「中学に技術の授業で、初歩的なゲームを作るプログラミングのようなことで触る機会はありましたが、本格的になるのは神戸大に入って電気電子学科ですけれどもプログラミングの授業があったので、それが最初です。言語はC言語で、分からないなりにやっていたというのを覚えてます」

――電気電子工学科ではどんなことを勉強されたのですか?

「電気回路、電子回路、半導体などいわゆる電気電子の一般ですね。あとアーキテクチャ基礎といったコンピュータ関連の科目もあったので、それらも履修していました。情報工学のネットワーク系とかは、学部の時はやっていなかったので本当に独学でやってきた感じですが、それ以外のハードウェア面の知識もあるので有利に働いているのではと思っています」

――学部の卒論はどんなテーマだったのですか?

「分野で言うと、人工知能に近いのですが、論理数学の2つの形式を変換することでした。かなり理論系の分野になると思います」

――それはちょっと聞いただけで難しそうですね。さらに詳しく伺ってもさらに理解できそうにありません(笑)。博士課程では一段と難しいことを研究されたのですか?

今やコンピュータ業界にとどまらず産業界全体がAI ( Artificial Intelligence, 人工知能)ばやりだ。テレビCM でもAI の言葉を聞かない日はないくらいだ。現在は第3次AIブームだそうで、第2次は1980年代に起きた。松井先生はその頃から日本を代表するコンピュータ会社 富士通でAIの研究開発に取り組んでこられたという。先生からその一部をうかがった。

今やコンピュータ業界にとどまらず産業界全体がAI ( Artificial Intelligence, 人工知能)ばやりだ。テレビCM でもAI の言葉を聞かない日はないくらいだ。現在は第3次AIブームだそうで、第2次は1980年代に起きた。松井先生はその頃から日本を代表するコンピュータ会社 富士通でAIの研究開発に取り組んでこられたという。先生からその一部をうかがった。 黒瀬先生は国立群馬高専を卒業して、すぐにコンピュータ会社に就職された。以来、第一線でシステムエンジニアとして活躍しながら、大卒や博士の資格を取られた。移り変わりの激しいコンピュータ業界の歴史とご自身の歩みを振り返ってもらった。

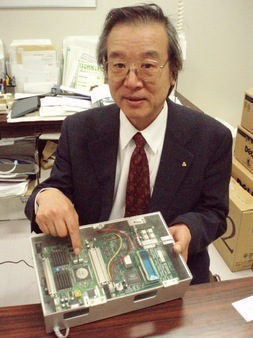

黒瀬先生は国立群馬高専を卒業して、すぐにコンピュータ会社に就職された。以来、第一線でシステムエンジニアとして活躍しながら、大卒や博士の資格を取られた。移り変わりの激しいコンピュータ業界の歴史とご自身の歩みを振り返ってもらった。 中野先生は東大大学院で物理学(宇宙論)を専攻した後、日本IBMに入社、米国イリノイ大学アーバナ・シーャンペン校に留学。IBM退社後、今度はグーグルに入社という多彩な経歴の持ち主だ。「宇宙論」、「IBM」、「米国留学」のお話も興味深かったが今回は「グーグル」に焦点を合わせて紹介したい。

中野先生は東大大学院で物理学(宇宙論)を専攻した後、日本IBMに入社、米国イリノイ大学アーバナ・シーャンペン校に留学。IBM退社後、今度はグーグルに入社という多彩な経歴の持ち主だ。「宇宙論」、「IBM」、「米国留学」のお話も興味深かったが今回は「グーグル」に焦点を合わせて紹介したい。