筆者の子供の頃はキノコといえば、シイタケ、マツタケ、ナメコぐらいしかなかった。最近はマイタケ、エリンギ、エノキタケなど実に種類が増えてきた。KITではこのキノコ類を工学的に分析するユニークな研究が2代にわたって続けられている。

筆者の子供の頃はキノコといえば、シイタケ、マツタケ、ナメコぐらいしかなかった。最近はマイタケ、エリンギ、エノキタケなど実に種類が増えてきた。KITではこのキノコ類を工学的に分析するユニークな研究が2代にわたって続けられている。

――柳橋先生は平間淳司先生( http://kitnetblog.kitnet.jp/koizumi/2011/11/post-55.html )のお弟子で、電気電子工学科でキノコの研究をされていますが、平間先生の研究のどこに惹かれたのですか?

「学部4年生の卒論を選ぶときの研究室紹介で、圧倒的に一番行きたいと思いました。何といっても"世界で恐らく自分のところだけ。他にはこんな研究をしているところはありません"という断言が魅力的でした。先生の考え方は、工学で植物の電気信号を測るのだけれども、それはあくまで生き物相手である。生体を相手にしようというのが斬新だった。やはり、研究するには他人がやっていないことをやりたいですから」

――エレクトロニクスの方法で植物と対話するというのは昔からあるような気がするのですが。

「最近はよく聞くようになってきたのですけれど、平間先生が研究され始めた20数年前というのは、その概念はあったのですが、ほとんどが植物の食べる部分の色や形のデータをパソコンに取り込んでデジタルデータとして処理しようというものでした。

植物の生体電気、生体電位という信号を捉えるという研究はわずか。特にキノコ類では皆無でした。」

――それで、研究しながら教育もしたいと。

「はい、自分が学生の時から職業としては教員が良いと。大学もしくは高専の教員としての職業に就きたかったのです。将来を考えた時に、研究はある程度やって成果をあげるには他と同じことをやっていては仕方がないと。誰もやっていない研究というのは何をやっても成果を上げやすいのではと」

――なるほど、若いのにそこまで考えてた。

「それと、もともと趣味で植物を育だてたり、魚を飼うなど生き物が好きだったのです。これはちょうどいいなというのがあって。電気工学を研究しながら生き物と関わり会えるのですから。キノコはそれほど関心がありませんでしたが生き物に変わりはありません。

平間先生のもとで、誰もやらないことをやろう、いろいろなことをすれば成果も上がるだろうと」

――教員録の先生の研究を見ると。"マイクロ水力発電"というのもありますが。

「これは小川など小さな水の流れでも発電できるようなシステム作りの研究です。私はKIT併設校の高専の出身で、高専時代は電力システムに興味を持っていて電力の勉強ばかりしていたのです。研究室が決まるまでは、大学でも電力系の科目はたくさん履修していていました。ですから、今でも教員の担当が決まらない科目があると"大丈夫です"と引き受けてしまうのです(笑)」

――具体的にはどんなキノコを使うのですか?

河野先生は今までに3回、研究分野を大きく変えているという。最初は酸化物、次は高分子材料、そして今は電池。新しい分野に入っていく時には勇気がいるが、やってみると面白いので学生たちにもどんどん挑戦することを勧めている。

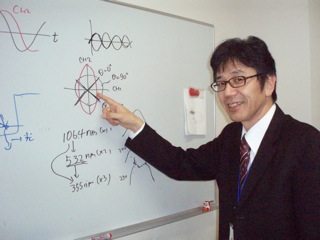

河野先生は今までに3回、研究分野を大きく変えているという。最初は酸化物、次は高分子材料、そして今は電池。新しい分野に入っていく時には勇気がいるが、やってみると面白いので学生たちにもどんどん挑戦することを勧めている。 ――その方向で研究をしていらして、学位論文が「高導電性透明酸化物薄膜の熱電子励起プラズマスパッタ法による形成と電子物性に関する研究」という結果になるわけですね。これをオープンキャンパスで見学に来た高校生に分かりやすく説明すると、どうなるのですか?

――その方向で研究をしていらして、学位論文が「高導電性透明酸化物薄膜の熱電子励起プラズマスパッタ法による形成と電子物性に関する研究」という結果になるわけですね。これをオープンキャンパスで見学に来た高校生に分かりやすく説明すると、どうなるのですか? 池永先生はKITで修士を終えられた後に、地元金沢市の優良企業・澁谷工業に勤務するも、どうしても子供の頃の夢の研究者になりたくてまたKITに戻ってこられた。今でも原子1個、1個をコントロールして新材料を作る研究で夢を追い続けている。

池永先生はKITで修士を終えられた後に、地元金沢市の優良企業・澁谷工業に勤務するも、どうしても子供の頃の夢の研究者になりたくてまたKITに戻ってこられた。今でも原子1個、1個をコントロールして新材料を作る研究で夢を追い続けている。 ――それはすごい技術力です。

――それはすごい技術力です。 漆畑先生は長年、三菱電機で燃料電池、リチウム電池の研究開発に従事されてきた。その経験から「基礎技術の蓄積こそが大事」と力説される。そして、「どんな開発も度重なる失敗の上に初めて実現する」とも。

漆畑先生は長年、三菱電機で燃料電池、リチウム電池の研究開発に従事されてきた。その経験から「基礎技術の蓄積こそが大事」と力説される。そして、「どんな開発も度重なる失敗の上に初めて実現する」とも。

——やはり固体物理あたりだと少しイメージが湧くから分かり易いですか?

——やはり固体物理あたりだと少しイメージが湧くから分かり易いですか?