「ものつくり敗戦」(木村英紀著。日本経済新聞出版社)だ。著者の木村氏は理化学研究所の研究者で制御工学の第一人者。内容は背表紙によると、日本型「ものつくり」の限界を明らかにし、普遍性を追求せず、暗黙知ばかり重視する「匠の呪縛」の危険性を明らかにする警告の書という。

詳しい内容は省略するが、木村氏はこれから日本の技術には「理論」、「システム」、「ソフトウエア」の三分野がますます重要になってくると指摘している。しかし、この三つは日本が長年、苦手としてきた。なぜ日本が不得意だったかというと、三分野とも「見えない」からだという。確かに筆者自身も技術に興味はあるが、具体的にモノが見えない分野は原稿にしにくいし苦手である。

この本を読んで、インタビューしたばかりの出村教授の話を思い出した。

出村教授はニューラルネットワークの「学習理論」で博士号を取り、現在、ロボットを動かす「ソフトウエア」を研究している。ロボットは「システム」の一種だろう。日本の苦手三分野を1人でまとめて挑戦していることになる。

「2050年までにサッカーの世界チャンピオン・チームに勝てる自律型ロボットのチームを作る」のが目標のロボカップは1997年に始まった。KITは99年からこのグローバルな大会に挑戦し続けている。夢考房ロボカップ・プロジェクトと出村研究室の共同研究によるロボットは02年から3年連続で世界大会準優勝という好成績を挙げた。

――「学習理論」からなぜ「ロボット」に?

「もともとは生体の神経系統を模したニューラルネットワークをやっていたのですが、どうしてもブラックボックスになってしまい、高度な情報処理は難しいですね。

ロボットには興味があって所属していた大学の研究室でもロボットのOSとかも作っていたのですが、ロボットというのは研究にならないことを相当やらないと駄目なのです。動かすだけでも非常に大変で、決められた年月で学位を取りたかったので当時は諦めたのです」

――ロボットはKITに来られてからですね。

「時間的余裕ができました。特にロボカップ・サッカーは工学的な技術の積み重ねができます。また世界規模のオープン競技なので国際的な技術交流もできます。ロボットの技術開発と教育に最適と判断し、研究実践の場として参戦しています。

最初は研究室だけで参加していたのですけれど、ロボカップというのは非常にお金がかかるのです。そこで夢考房に入れてもらったというわけです。

最初は研究室だけで参加していたのですけれど、ロボカップというのは非常にお金がかかるのです。そこで夢考房に入れてもらったというわけです。

教員は私が指導責任者でクラブ活動の顧問みたいなものです。あと夢考房から運営責任者という技師の人が専属でつきます。」

――成績は最初から良かった?

「最初は駄目でした。日本大会の時はロボットが動きませんでした。照明が違うのです。研究室では動いていたのですが、国際会議場は照明の波長が違っていて、基本的には色で識別するのですが、それが全然機能しなくて・・・。

99年から車輪型ロボットを使った中型ロボットリーグに参加しました。その頃はピッチが狭くて4m×5mくらいで周りが板で囲まれていました。02-03年くらいから壁がとられ、今では非常に広くなって12m×8mくらいで、外光が入ったり窓があるようなところなので初めの頃とは全然違います」

ロボットもソフトが勝負

――ノウハウの蓄積はあるのですか?

「中型ロボットリーグの場合、今はハードウエア的にはほとんどのチームも大体同じレベルになってしまいました。

現在はロボットを動かすソフトウエアの勝負になってきています。数年前まで日本は優勝とか準優勝とか結構強かったのですが、昨年の世界大会では日本チームは3位に入れなかった。ハードウエアに差がなくなってくると、やはりドイツがすごくがっちりやってきてます」

――ドイツとは意外ですね。

「はい。ソフトがすごく強いですね。ドイツは。サッカーも好きですし、世界大会ではロボットと並んで希望者を集めてヒューマン・サッカーもやっているようです(笑)」

日本のお家芸と言われてきた、匠の伝統を生かしたロボット技術がロボカップのような最先端を競う場でソフトウエアの勝負になってきているというのは驚きだ。冒頭の木村氏の著作の指摘が説得力を持つ由縁だ。

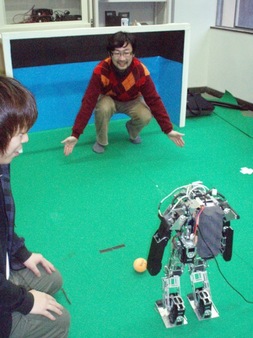

しかし出村教授はもともとソフトの研究者だ。世界の流れにひるんでいるわけではない。出村研は一昨年から新たにヒューマノイド(人間型)ロボットリーグに挑戦中。6台 対 6台の人間型ロボットがサッカーをする、よりリアルな試合となり技術的な困難さは増す。もちろん最終目標は2050年の人間チームに打ち勝つことだ。

しかし出村教授はもともとソフトの研究者だ。世界の流れにひるんでいるわけではない。出村研は一昨年から新たにヒューマノイド(人間型)ロボットリーグに挑戦中。6台 対 6台の人間型ロボットがサッカーをする、よりリアルな試合となり技術的な困難さは増す。もちろん最終目標は2050年の人間チームに打ち勝つことだ。

「世界一を目指してやってくる学生は本当にやる気があります」